PUBLICADO EL

Las recientes exposiciones inauguradas por la Fundación Oteiza, en Alzuza (Navarra), y Gandiaga Topagunea, en Aránzazu (Oñate, Gipuzkoa), merecen más de un comentario, pero me voy a limitar de momento a recordar la época y las circunstancias religioso-políticas que rodearon la terminación de la estatuaria de la fachada del templo por parte de Jorge Oteiza. El aniversario que celebra el medio siglo transcurrido desde aquel momento ha ofrecido a Elena Martín Martín, Conservadora de la Fundación, la ardua tarea de recuperar aquel excepcional momento creativo mediante el comisariado de ambas exposiciones, presentando cientos de documentos, tanto artísticos como textuales, que nos adentran en las complejidades extraordinarias que se vivieron. Acertadísima decisión de actuar conjuntamente por parte de Juan Ignacio Larrea (Franciscanos de Aránzazu) y Gregorio Díaz Ereño (Fundación Oteiza), espléndido trabajo de Elena Martín y eficaz resolución museográfica de los montajes a cargo de Javier Balda. Recordemos un poco…

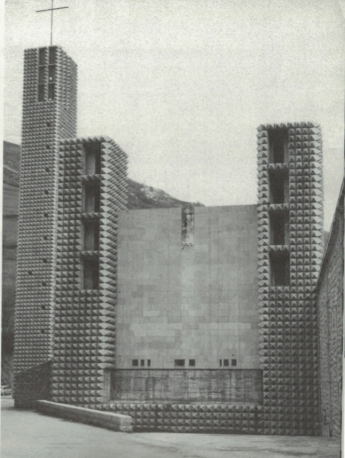

Desde mediados de los años 70 y hasta hace no mucho tiempo los libros de historia del arte en el País Vasco recogieron de manera más o menos destacada un capítulo dedicado a exponer los acontecimientos artísticos (a veces, con mención a los aspectos sociales y políticos anexos) derivados de la construcción de una nueva basílica en los roquedales de Aranzazu. Un templo que necesitó cinco años (anteproyecto, 1950; proyecto y construcción, 1951-55) para culminarse, si bien algunas graves cuestiones de su inconcluso programa artístico no encontrarían remedio hasta 1968-69.

Fue a partir de estas fechas cuando la historia vasca del arte acogió el episodio del templo como el síntoma más claro del renacimiento de la vanguardia artística local y, también, del resurgir de una personalidad política que, en tiempos de desolación autocrática y represión policial, pugnaba no ya sólo por sobrevivir sino, sobre todo, por adaptarse a las nuevas circunstancias ideológicas.

Con anterioridad a aquel año 69, la basílica de Aranzazu tan sólo había recibido el reconocimiento de los analistas de la arquitectura, pero muy poca celebración escrita por parte de los especialistas en arte. Ello tuvo una explicación: como construcción arquitectónica Aránzazu se completó en 1955 y, por tanto, pudo ser vista desde entonces como una obra acabada, una obra que señaló una luz nueva dentro del tradicionalista y conservador panorama de la arquitectura hispana hasta comienzos de los años 50, sobre la que cayeron -como a cualquier otra actividad de la vida española entonces- los férreos controles de un régimen que pretendió, entre otras cosas absurdas, alumbrar un nueva arquitectura imperial.

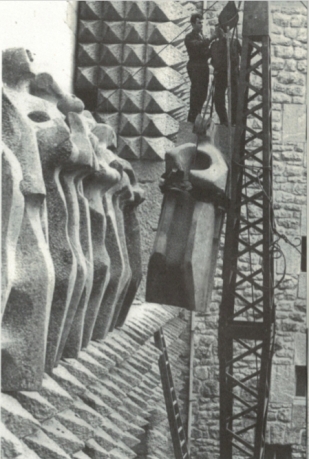

Sin embargo, desde el punto de vista del arte, algunas obras capitales habían quedado inacabadas y otras fueron ‘desaparecidas’ en el Santuario. Por ello, a pesar de las fuertes personalidades artísticas que habían intervenido en las distintas fases del proceso artístico -Jorge Oteiza, Eduardo Chillida, Carlos Pascual de Lara, Lucio Muñoz, Néstor Basterretxea…-, la historia artística de Aránzazu era la historia de una enorme frustración encarnada -y mantenida como una herida abierta y viva durante los años que se tardaron en corregir los errores cometidos- por Jorge Oteiza.

Esta sangre o dolor que surgió en Aránzazu fue conformadora de un mito ya que “el proceso de individuación efectivo -el acuerdo consciente con el propio centro interior (núcleo psíquico) o ‘sí-mismo’- empieza generalmente con una herida de la personalidad y el sufrimiento que la acompaña” (Marie-Louise von Franz). Una herida sobre la que pocos años después el arquitecto Juan Daniel Fullaondo, en su Oteiza. 1933, 68, reflexionó en un capítulo titulado “El drama de Aranzazu” junto a una transcripción del poema “Androcanto y sigo”, con los que por primera vez subrayó la capitalidad del acontecimiento artístico-constructivo y su condición de “catástrofe”. Fullaondo se encargó de exaltar míticamente lo allí acontecido al apuntar que “la obra de Aránzazu es uno de los ejemplos, raros en España, del estímulo ofrecido ante una gestión colectiva, integral, intercomunicante, entre los diversos factores de un mismo proceso. Bastaría comparar los aspectos parciales ofrecidos independientemente por cada parte con las visiones, fruto de una reconsideración en común, para comprender todo el asombroso panorama de enriquecimiento espiritual”.

Ahora sabemos bien que el “equipo” en realidad no existió más que en las buenas intenciones y mejores deseos de algunos, pero la idea de equipo mítico, surgido compacto y con ideas claras desde un comienzo, en estrecha y continua comunicación tanto creativa como teórica, en la línea de los germinales “Dau al Set” catalán o “El Paso” madrileño, ya está aquí madura, sobre todo teniendo en cuenta que poco antes Fullaondo había asegurado que “prácticamente, la totalidad del equipo acabará residiendo en Oñate. Y durante tres años, Aránzazu se convertirá en uno de los centros más significativos del desarrollo artístico de nuestra posguerra”.

Que las cosas no fueran exactamente así no viene al caso ahora, lo que importa es señalar una de las fuentes nutrientes del mito artístico: Juan Daniel Fullaondo. Sin entrar en lo concerniente a Aránzazu, este fino analista publicó poco después otro libro fundamental, centrado ahora en aspectos de estética comparada, titulado Oteiza y Chillida en la moderna historiografía del arte. En este libro Fullaondo transmitió una idea clave en relación con Oteiza, una idea de orden bíblico y afán de trascendencia, al interpretar que el escultor concebía la historia del arte como “un recorrido de proposiciones hacia la inmortalidad” y que el ser estético era “la zarza que arde sin consumirse”.

Inmortalidad y fuego, o sea, resistencia y lucha; dicho en otras palabras, “somos en la medida en que pugnamos por ser”. Frases como ésta, que en Fullaondo no tenían ninguna intencionalidad política, fueron leídas e interpretadas con otros ojos por gentes que, en muchos casos, estaban abandonando masivamente los Seminarios vascos y encontraban en ellas un trascendentalismo estético con oportunas implicaciones sociales y políticas para cubrir el hueco dejado por la burocrática trascendencia teológica que, precisamente, en el apogeo de su soberbia, había logrado sofocar el proyecto escultórico de Aránzazu.

En todo caso, la idea de “equipo excepcional” no era de Fullaondo; él se encargó de afirmarlo y darle dimensión (Santiago Amón la difundió evangélicamente), pero la idea venía de Oteiza. En su ¡Quosque tandem…! escribió que “en Aránzazu (se tuvo) un equipo de arquitectos y artistas que hoy sabemos que en ese momento hubiera sido muy difícil de hallar otro más completo y responsable profesionalmente en Europa”. Por supuesto, fue Oteiza quien se encargó de mantener viva la llama del agravio y la cuenta pendiente de Aránzazu entre 1953 (año de la interrupción de su trabajo escultórico) y 1968-69 (momento en que éstas se retomaron y acabaron).

El punto de inflexión crítico para Aránzazu, en lo concerniente a su historiografía artística, fue el periodo de tiempo comprendido entre 1968 y 1976. El momento en que Aránzazu dejó de ser un “drama” y se empezó a convertir en un “mito” se sitúa entre el reinicio de la terminación estatuaria oteiciana en la fachada, coincidente con la muerte del primer miembro de ETA que moría tras haber matado (Txabi Etxebarrieta, 7 de junio de 1968), supuestamente representado al pie de la Virgen como heroico y abatido hijo del Pueblo-Dios, y el asesinato de Jesús Mari Zabala en Hondarribia (8 de setiembre de 1976). La primera fecha cerró un periodo de tiempo, el de la abrupta posguerra, y con la segunda acababa, entre estertores, otra etapa, la del franquismo recalcitrante. En medio sucedieron el juicio de Burgos, los Encuentros de Pamplona, la muerte de Franco y un creciente protagonismo de ETA.

Se podría decir que muchos jóvenes vascos nacidos, más o menos, entre 1945 y 1955, que en su infancia y juventud habían oído hablar de Aránzazu como un problemático asunto religioso, comprendieron hacia 1970-75 que Aránzazu (concretamente, el acabamiento de la estatuaria) era el gozne sobre el que giraba la puerta que clausuraba un ciclo e iniciaba otro conducente a un tiempo distinto con un nuevo orden social, si, pero político también. ETA intuyó la importancia del arte como aglutinante de las nuevas generaciones y, así, durante los Encuentros de Pamplona de 1972, los cuales saboteó, hizo pública la única declaración de contenido artístico con la que se atrevió a sermonear.

En el permiso eclesiástico que autorizaba la conclusión de los trabajos de la estatuaria deben verse tres tipos de razones: (1) los nuevos aires de puesta al día procedentes del Concilio Vaticano II, clausurado en noviembre de 1965, (2), la ceremonia de Consagración de la nueva basílica que estaba prevista -y así fue- para el 31 de agosto de 1969, con motivo del V Centenario de la Aparición de la Virgen (los apóstoles se colocaron entre el 12 y el 17 de junio, pero la Piedad no llegó a tiempo, se subió el 21 de octubre), y (3) la sangría de jóvenes que estaban sufriendo los Seminarios vascos ante el anquilosamiento jerárquico e ideológico de la Iglesia Católica.

En la atención prestada por los sectores de la izquierda (radical vasca o no) al arte y, en particular, al problemático templo franciscano hubo varias motivaciones. Unas eran míticas y simbólicas: Aránzazu situado en lo alto de unos peñascales, ancestral sacro-monte, en un lugar indómito dentro de la Euskadi profunda, junto a los barrancos pero proyectada hacia las cumbres, donde las costumbres y el “ser” vasco se suponían mejor conservados y protegidos de perversiones y acechanzas, de una parte; otras motivaciones eran caracteriológicas: el espíritu de resistencia, el de Oteiza, que al cabo del tiempo, tras atravesar un desierto de incomprensión e injusticias, conseguía culminar su obra de piedra, duradera, para siempre.

Como cierre de un círculo perfecto, la imagen de la Piedad fue utilizada años más tarde, para denunciar en un cartel que inundó las calles de Euskal-Herria la muerte del joven Jesús Mari Zabala por parte de la policía en Hondarribia el 8 de septiembre de 1976; “Zabala hil zuten” gritaba el cartel con letras desgarradas sobre la piadosa imagen de Aránzazu. De este modo, se produjo una significativa transferencia simbólica: si la imagen de piedra de la madre de Dios con su hijo muerto era, en realidad, la de una madre vasca con el sacrificado militante Etxebarrieta a sus pies (así se insinuó con insistencia), mediante el cartel que reutilizaba esa imagen en alusión a la muerte violenta de un hombre no guerrillero, Zabala, se hacía que el fallecido no fuera ya un soldado, esto es, un luchador consciente, sino cualquier individuo, o sea, todos, un pueblo entero que se movilizaba desde su inconsciente colectivo.

Así, la Piedad oteiciana, alejándose de su original significado religioso, pasó sucesivamente a representar la resistencia que vence, el sacrificio del hijo predilecto y la muerte del inocente. El mito simbólico-político ya estaba construido, y recuérdese que mediante el estudio del mito (se profundiza) en el conocimiento del pensamiento y la vida humanas, en la que el hombre no sólo es considerado un animal político, sino también un animal simbólico.